2024.07.30

森林整備による流況改善・抑制効果を評価する手法を構築しました。 ~流域治水と連携した森林整備方策を提案します!~

技術・研究

当社は、人口減少や気候変動に伴う災害リスクの増大に対応した持続可能な森林整備方法を提案することを目的に、森林整備による流況改善や流出抑制等の効果を評価する手法を構築しました。この技術によって、流域治水と連携し、地域特性に応じた森林整備方策を提案します。

1.背景

わが国では林業の担い手減少に伴う施業放置林の増加や近年の気候変動に起因する豪雨による倒木林の増加が森林管理上の問題となっており、今後さらに顕在化することが懸念されています。

こうした中、現在推進されている「流域治水」の取り組みと連携した効果的で持続可能な森林整備方策の実施により上流域の森林保水機能強化を図り、流域全体の安全・安心を確保していくことが求められています。

2.開発した技術の特徴

上記を踏まえ、森林整備効果を定量的に把握することを目的に、以下の特徴をもつ水循環モデルを構築しました。

- 地表面の陸面過程の放射収支、水収支、熱収支を解析できる

- 森林整備の状況(樹種、間伐等)や土壌の保水性を反映できる

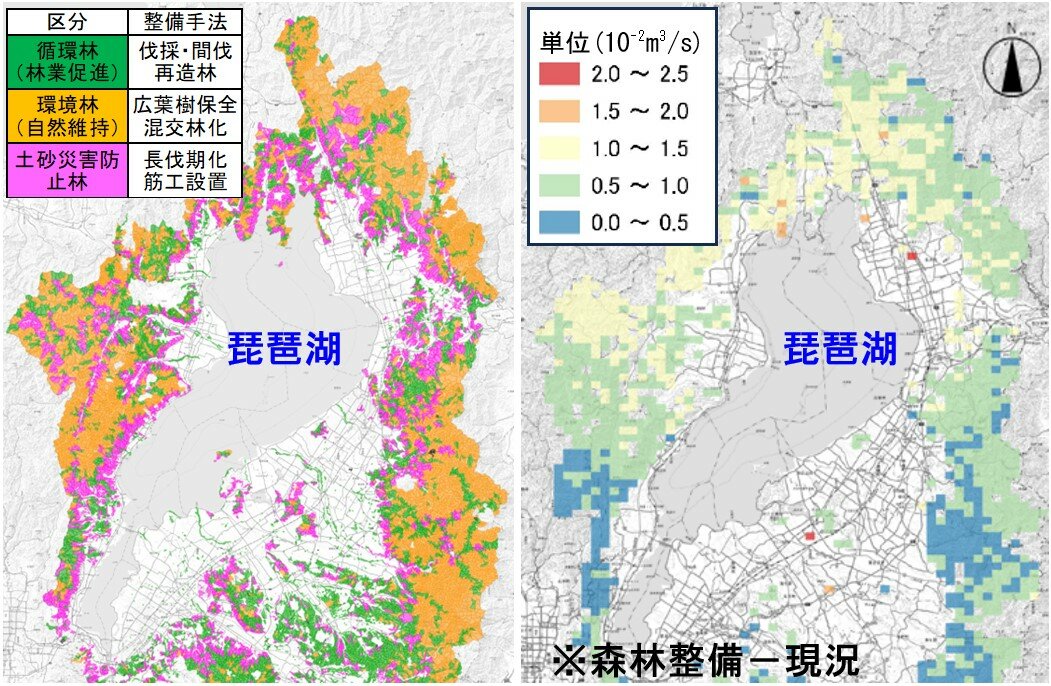

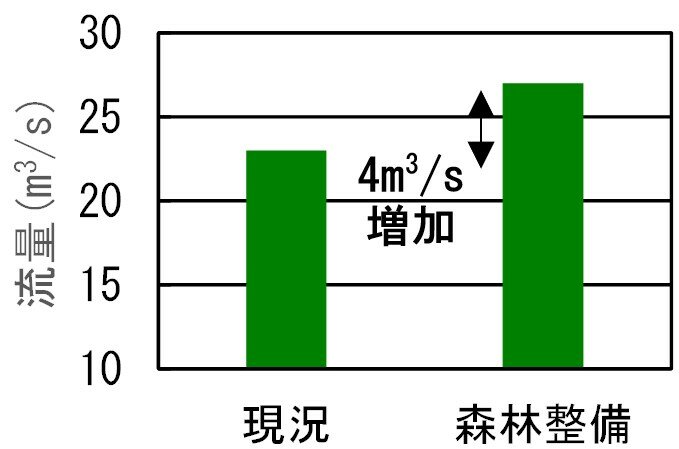

このモデルを用いて、琵琶湖流域を対象に標高、林道距離等から循環林、環境林等のゾーンに区分し(図1)、間伐等の整備手法に応じた効果を評価しました。将来の気候データ(4℃上昇)を用いて予測した結果、渇水時の琵琶湖流入量が約4m3/s増加(120万人の生活用水に相当)すること(図2、図3)、洪水初期の流出抑制効果があること等を定量的に確認しました。この技術により、効果的な森林整備範囲や整備手法の検討・評価が可能となります。

(左)図1 森林整備区分 (右)図2 渇水時流量変化

図3 琵琶湖流入量変化

3.今後の展望

今後は、気候変動がより一層の激化が見込まれる中、将来の洪水・渇水リスクの低減に向けて、全国の森林において地域特性、コスト、効果を考慮した森林の土砂流出防止機能や洪水初期の流出抑制機能等を向上できる整備方策を検討する予定です。